-

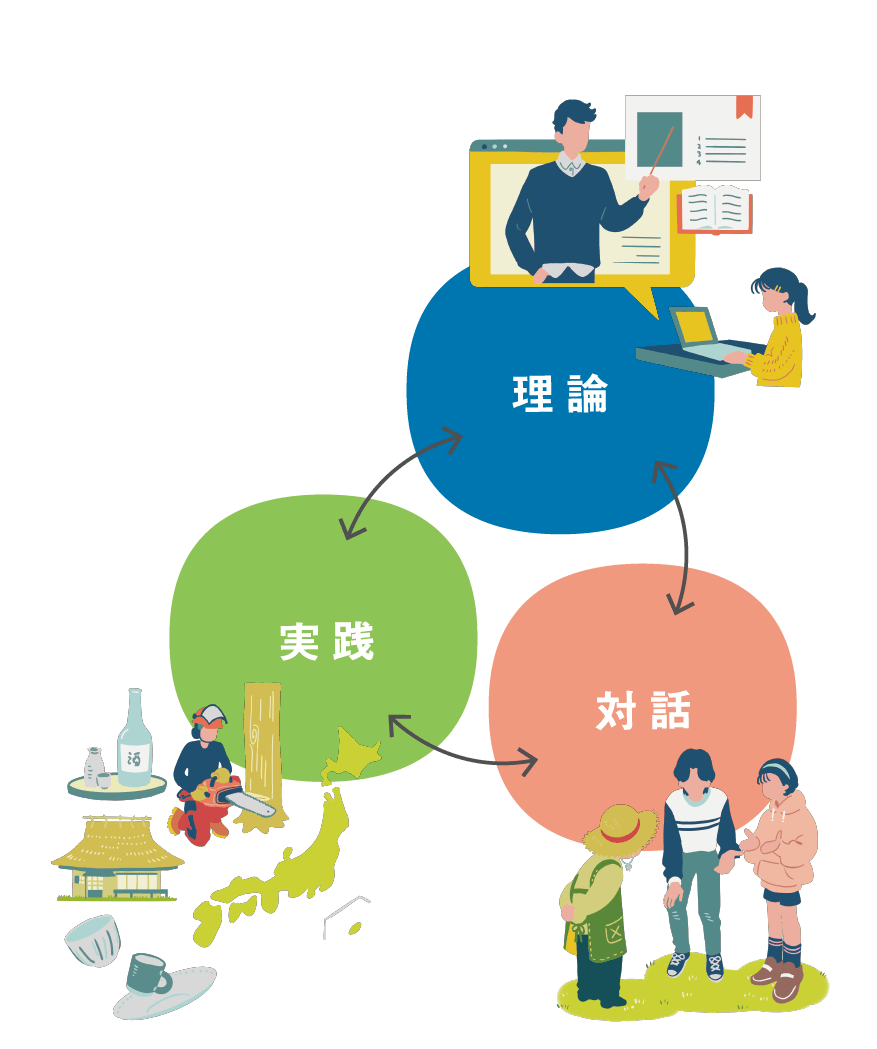

CoIUが育てる「共創する力」は、一人で考えるだけでなく、仲間や地域の人、企業と一緒にアイデアを形にする力です。異なる考えや価値観を持ち寄り、対話を重ねることで、一人では思いつかない解決策や新しい価値が生まれます。CoIUの学びは、教室を超えて街や現場に広がり、理論・対話・実践を循環させながら挑戦すること。仲間と共につくる体験を通じて、自分の未来も社会の未来も動かしていく力を育てます。

-

問いは未来をつくる出発点です。新しい価値や解決策は「なぜ?」「どうしたら?」という問いから始まります。CoIUが大切にする「問いを立てる力」は、ただ答えを探すのではなく、自分の視点から問いを生み出す力です。社会の変化に挑むには、この力こそがスタートライン。CoIUでは、授業での学びに加え、教員や仲間、企業や自治体の人々との対話、さらにプロジェクトを通じて、理論・対話・実践を結びつけ、問いを実際の挑戦へと発展させていきます。知識を超えて、自分だけの問いから未来をつくる学びをCoIUは提供します。

-

養成する人材像(CoIUが育てようとしている人の姿)

養成する人材像

共創の実現に向けて、「理論」・「対話」・「実践」を往還するプロセスを通じて、地域や立場を越境し、問いを立てる力と共創する力で課題解決および社会変革を実行する人材を育てます。

-

CoIUの学び方の特徴

CoIUでは、決められた答えから学ぶのではなく、学びや行動の中で問いを見つけていきます。仲間や地域、企業とプロジェクトに取り組みながら、気づきや違和感を問いに変え、必要な知識を学び直します。考えることと行動することを往復し、社会で自分から動ける力を育てます。

理論×対話×実践の

カリキュラム

-

1年次[飛騨]

理論と対話を中心に学び、ボンディングシップに向けた準備を行います。経済学・経営学に加え、地域課題の解決に役立つ様々な分野の理論や、データ分析・調査手法を習得します。「理論」・「対話」・「実践」の往還学習の最初の部分にあたります。

-

2年次[全国]

大学2年次の1年間、週3日間程度、各地域の企業や自治体等の一員として、「理論」を学びながら「対話」を重ね「実践」的に課題解決や事業発展に貢献するプロジェクトに取り組みます。

-

3〜4年次[全国]

1~2年生の「理論」・「対話」・「実践」の往還による学修経験を踏まえて、地域課題や社会課題の解決を共創的に実現をしていく共創演習を行います。また、並行して理論と対話についても学びを深めていきます。

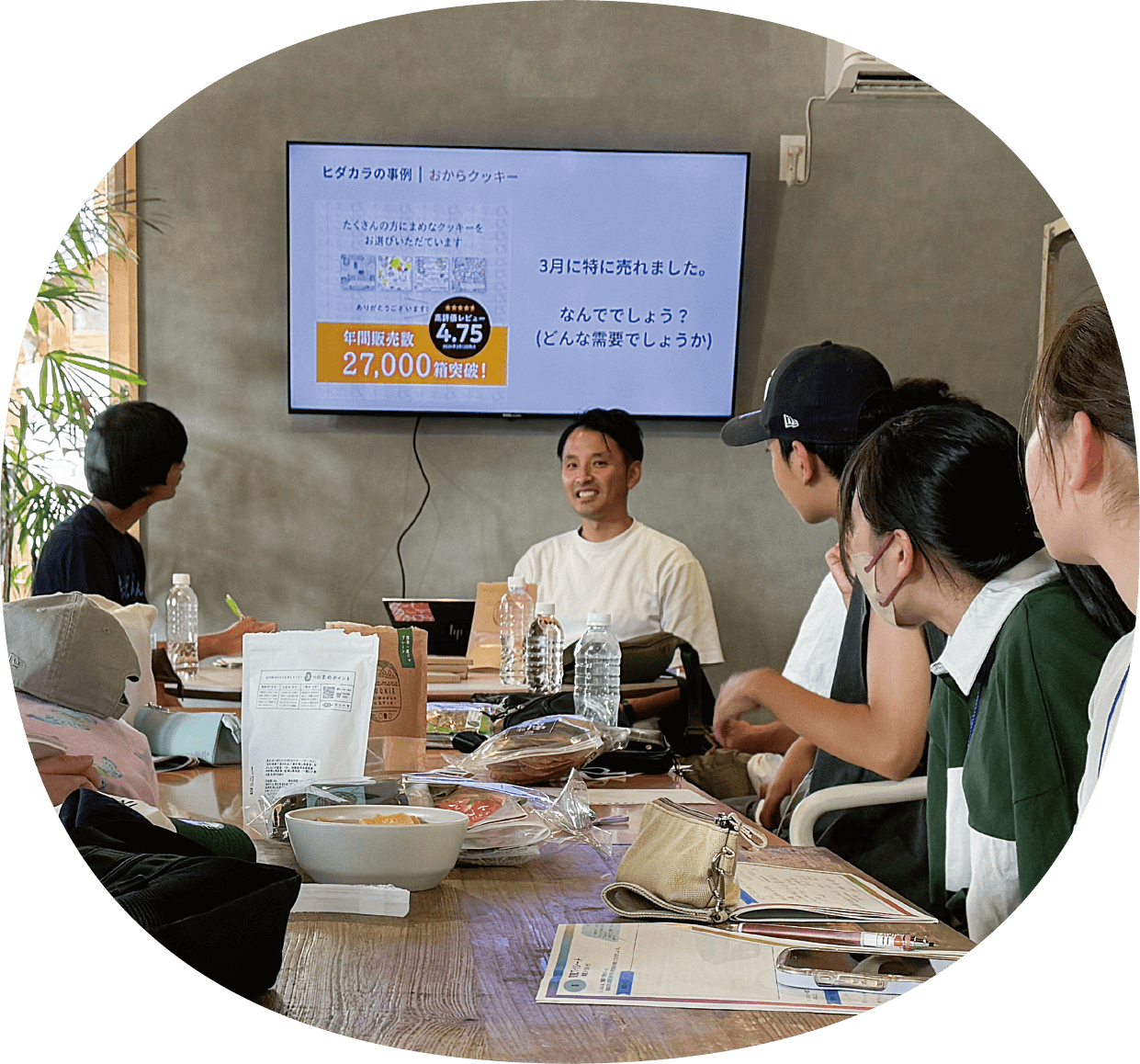

ピックアップ授業

1年次共創入門

「共創入門」は、1年生の4月に、さまざまな教員が担当する共同科目として、対面で実施されます。

この授業は、合宿のような雰囲気で行われ、学生同士の強力なつながりを築くことができ、4年間の共創の第一歩となります。

授業では、地域、組織、立場を越えて多様な人々が共通の目標に向かって行動する「共創」の概念を学びます。講義と演習の両方を通じて、共創を支える「理論」「対話」「実践」の関係性を理解します。また、ケーススタディやグループワーク、プレゼンテーションを取り入れ、学生同士の対話や質疑応答の機会を多く設けることで、アクティブラーニングを促します。これにより、地域課題や社会課題を理解し、今後の学習で共創とどのように連携させるか、具体的なイメージを持つことを目指します。

2年次ボンディングシップ

「Bond」=地域との絆 超実践型「Internship」

大学2年次の1年間、週3日間程度、各地域の企業や自治体等の一員として、「理論」を学びながら「対話」を重ね「実践」的に課題解決や事業発展に貢献するプロジェクトに取り組みます。

サテライトキャンパス予定地

- 北海道

- 新潟県胎内市

- 長野県小布施町

- 石川県中能登地区

- 宮城県仙台市

- 岐阜県岐阜市

- 愛知県田原市

- 富山県射水市

- 岐阜県飛騨市・高山市

- 三重県

- 京都府京都市

- 鳥取県鳥取市

- 福岡県福岡市

※1期生については候補地より7〜8拠点が整備予定。

ボンディングシップの段階的なSTEP

-

STEP1

地域企業や団体を知る・体験

複数の企業や団体での仕事体験や調査を通じて、地域の“今”に触れながら、自分の興味や問いを見つけていきます。

-

STEP2

地域の課題解決に向けて

プロジェクトを試行錯誤する関心を持った企業や団体を選び、地域の人々や多様なプレイヤーと協働しながら、課題解決に向けたプロジェクトに挑戦します。

ボンディングシップのサポート体制

ボンディングシップでは、実習中も「ひとりにしない」安心のサポート体制を整えています。実習先はすべて厳選された企業や自治体。意義あるプロジェクトで、本物の現場に挑戦できます。実習の準備から振り返りまでは、教員と地域のプロのコーディネーターがしっかり伴走。実習期間中は、定期的な面談や授業を通して学びを深める時間も確保しています。また、毎日の活動記録や報告をもとに、つまずきや悩みにも丁寧に寄り添います。実習先では、地域で活躍する多様な大人たちとの出会いも。人とのつながりが、大きな学びへとつながっていきます。

ボンディングシップのプロジェクトイメージ

企業/自治体×CoIU生の挑戦

地域の元気は、あなたのアイデアと行動から生まれる!

-

「伝統」こそ変化し続けている。伝統を未来へ!

- テーマ

- 伝統産業

伝統産業の

リブランディングに挑む~受け継がれてきた技術と

"新しい感性"の化学反応~

地域の老舗「醤油蔵」や「枡屋」など、長く地域に根ざしてきた伝統産業を舞台に、次世代に残すためのブランドづくりや販促、商品開発に挑戦します。新たな視点だからこそ見える"変化"の可能性をかたちに。

- プロジェクト例

-

- 伝統工法を体験しながらの商品開発プロジェクト

- Instagramや動画・AIをを活用したPR・広報マーケティング

- 時代のニーズに対応した新たなサービス・事業開発

-

社会の「これから」を、地域で体感する!

- テーマ

- 震災・復興

社会課題に向き合う

地域プロジェクトに挑む~ "いま起きていること"から、

未来の社会を考える~

2024年元日に発生した能登半島地震。その復興支援の現場や、人口減少・医療福祉・空き家問題など、地域が直面するリアルな課題に向き合いながら、小さくても"意味ある一歩"を地域の人と一緒に踏み出します。

- プロジェクト例

-

- 復興を支える地域の新たな事業づくり

- 未来に備える防災まちづくり

- 地域に根差した企業の復興支援

-

自然の力と地域の知恵で、新しい未来をつくる!

- テーマ

- 一次産業

一次産業の

イノベーションに挑む~新しい価値を

"地域の

一次産業"から生み出す~

愛知県田原市の農業や岐阜県飛騨市の林業など、地域に根ざした一次産業の現場で、未来の産業モデルづくりに挑戦します。地域に埋もれた資源の活かし方を考え、マーケティング・商品開発・顧客開拓などにも関わります。

- プロジェクト例

-

- 地域で生まれたブランド農産物の販売促進・PR

- 1次産業への関心層を増やすための体験ツアーの企画

- 間伐材の新規利用モデル調査・提案プロジェクト

-

「伝統」だからこそ新しいおもしろい。伝統に、今の風を!

- テーマ

- スポーツ・観光・自治体

地域の未来を

"まちづくり"を通じて共創する〜スポーツ・観光・自治体と

ともに、

まちの可能性をひらく〜

スポーツイベントや観光資源の発信、地域ブランドの開発など、まちのにぎわいを生み出すプロジェクトに、行政や事業者と連携して挑戦します。"地域の誇り"や"思い"を受けとめ、未来に向けて形にする共創のチャレンジです。

- プロジェクト例

-

- 地域のサッカーチームと連携したファン向け企画づくり

- 観光地の「新しい楽しみ方」を提案するツアーづくり

- 行政と連携した移住プロモーションや地域ブランドの発信

3〜4年次共創プロジェクト

2年間の学修を経て、3・4年次には「地域共創演習」や「先端共創演習」に進みます。ここでは、地域課題や社会課題の解決を目指し、これまでに学んだ「理論」・「対話」・「実践」を統合した共創の実現に取り組みます。また、並行して理論と対話についても学びを深めていきます。

-

●地域共創演習

CoIUがカバーする領域(教員が伴走できるテーマ・地域)で、日本全国の地域で、地域課題や社会課題の解決に向けて、自分が主体的に取り組みたい内容・プロジェクトを実施することが可能です。

※ボンディングシップのプロジェクトの延長も可能 -

●先端共創演習

1年次に学ぶ理論の地域共創科目(10科目)のテーマに基づき、教員の先端プロジェクトに参加します。

- テーマ

- 環境経済、環境政策、環境社会、ダイバーシティ、防災、医療・健康・福祉、社会基盤、法と社会、教育と地域連携、ブランディングデザイン

教員紹介

-

副学長・共創学部長・教授

髙木 朗義

専門:共創(Co-Innovation)、まちづくり(土木計画学;政策評価、総合防災)

担当科目:地域共創入門(社会基盤)、地域共創応用(社会基盤)、地域共創実践(社会基盤)、共創入門、共創実践、共創・ボンディングシップ

名古屋市出身、1963年生まれ。1987年岐阜大学工学部土木工学科卒業後、建設コンサルタントを経て、1999年岐阜大学工学部講師に就任。2006年同教授、2021年新設の社会システム経営学環へ異動し教授を務める。この間、2003年から2004年にかけて国際応用システム分析研究所(IIASA)客員研究員、2008年から2021年まで岐阜県地域政策・都市政策監を兼務。また、2019年からNPO法人G-net監事も務めている。「誰もが主体的に協働して、皆が幸せに暮らせる地域社会を創る」を目標に、外部(不)経済効果を社会経済システムへ内部化する研究に取り組む。『世界一受けたい授業』や『ニノさん』などメディア出演も多数。

-

事務局長・教授

今永典秀

専門:共創(Co-Innovation)、インターンシップ、越境学習、プロボノ・兼業・副業

担当科目:共創入門、共創実践、ボンディングシップ導入、共創・ボンディングシップ、地域共創・ボンディングシップ

信託銀行と不動産会社での勤務を経て、実務家教員として岐阜大学や名古屋産業大学経営専門職学科で、専門職大学の制度を活用した新学科の立ち上げ・運営や、地域と連携した長期実践型インターンシップの実践など、大学の外での実践教育に注力。「教育は教室の中で完結するものではなく、地域や企業との協働・共創を通じてこそ真の学びが得られる」との考えで、学んだ知識を社会で活かせる仕組みづくりに取り組む。地域の団体が20年以上にわたり積み上げてきた長期実践型インターンシップの取り組みを体系化し、知見をまとめた『長期実践型インターンシップ入門』(ミネルヴァ書房)を、CoIUの関係者と共に刊行。CoIUのボンディングシップの教科書として活用する。現在、日本インターンシップ学会常任理事、日本実務教育学会副会長などを務める。

-

教授

池田啓実

専門:共創(Co-Innovation)、地域イノベーション、地域協働、組織学習論

担当科目:ネットワークと地域協働、共通価値の創造(CSV)と地域協働、共創入門、共創設計、共創実践、地域調査入門、地域共創・ボンディングシップ

1986年に高知大学人文学部に講師として着任(専門は経済学)。1998年同大学教授、2015年には新設された地域協働学部へ異動し教授(専門は組織学習論)を務めた。2018年からは希望創発センター長を4年間兼務。2022年3月に高知大学を定年退職し、現在は高知大学名誉教授。研究テーマは、当初の「日本経済の安定化に関する分析」から、2004年に長期協働インターンシップ(CBI)を開発したことを機に、「協働型スキームの探求」へと転換。現在は、自らが定義した「自己が他者や自然と互いに豊潤となるつながり」を意味する「共豊潤縁」を基盤とする社会システムの実現に向け、理論構築と社会実装に挑戦している。

-

教授

国保祥子

専門:共創(Co-Innovation)、経営学(組織マネジメント)、ソーシャル・アントレプレナーシップ、基幹人材の育成

担当科目:経営組織論、経営学概論、地域共創演習静岡県立大学 経営情報学部 准教授、慶應義塾大学 特任准教授、株式会社ワークシフト研究所所長。外資系企業でのコンサルティング経験を経て、アカデミアに転向。企業や行政機関にて、研究に基づいたリーダー人材育成のプログラムデザインや講師の経験を多く持つ。県や国における委員経験多数。

慶應義塾大学大学院経営管理研究科修士課程修了(MBA)、同研究科 博士号取得(経営学・2011年)、博士(経営学)、Ph.D. in Business Administration。

大学生時代のボランティア経験と会社員時代のコンサルティング経験を経て、組織のマネジメントと人材育成に関心があり、2003年頃からビジネスと問題解決を両立するソーシャル・アントレプレナーシップの研究を、2015年頃から日本の社会的課題である女性のリーダーシップ育成を、国内外の大学や企業とで共同研究。実務の現場で得たデータを研究に活かし、研究で得た知見を教育に活かすなど、研究と実践を往還させながら、持続可能で多様性を活かす社会の実現を目指している -

教授

齊藤弘久

専門:共創(Co-Innovation)、社会学、科学技術社会論、高等教育論、マインドフルネス

担当科目:社会学入門、デザイン思考入門、デザイン思考応用、デザイン思考実践、共創入門、共創実践、地域調査法、地域共創・ボンディングシップ、地域共創演習

社会学者。ハワイ大学マノア校助教授、ハーヴァード大学日米関係プログラム上級研究員、シンガポール経営大学准教授などを歴任し、20年以上にわたる海外生活を経て、コー・イノベーション大学(CoIU)設立に参画。2022年に岐阜県飛騨市へ移住。

社会学者として、権力と知識の交差に関心を持っていて、特に、高度に技術的な問題において、政府、専門家、市民の相互作用がどのように政策決定を形成するかを研究。また、マインドフルネスとデザイン思考の実践者として、全人的な成長と社会的幸福を促進するためのイノベーションを追求している。現在は、飛騨と名古屋を行き来しつつ、大学という組織が、社会全体のウェルビーイングにつながるイノベーションを促進するエコシステムの中核として発展するための活動をしている。 -

教授

牧村 和彦

専門:共創(Co-Innovation)、交通計画学、モビリティデザイン、交通まちづくり

担当科目:モビリティと地域まちづくり入門、モビリティと地域まちづくり応用、地域共創演習

愛知県出身。1991年に岐阜大学工学研究科を修了後、都市・交通のシンクタンクである一般財団法人計量計画研究所に入所。2017年には理事兼企画戦略部長に就任。将来のモビリティビジョンを描くスペシャリスト・モビリティデザイナーとして活動。2005年、東京大学にて博士(工学)を取得。神戸大学客員教授も務める。2006年からは一般社団法人JCOMM理事、2018年からは一般社団法人JCoMaaS理事を兼任。内閣官房未来投資会議や経済産業省スマートモビリティ推進協議会など、多くの政府・民間協議会に参加している。

主な著書に『MaaSが都市を変える』(学芸出版社)、『MaaS~モビリティ革命の先にある全産業のゲームチェンジ』(日経BP、共著)、『Beyond MaaS』(日経BP、共著)など多数ある。 -

教授

水口 克夫

専門:共創(Co-Innovation)、デザイン、ブランディング、広告

担当科目:地域デザイン入門、地域共創入門(ブランディングデザイン)、地域共創応用(ブランディングデザイン)、地域共創実践(ブランディングデザイン)、共創入門、共創設計、共創実践、共創・ボンディングシップ、先端共創演習1986年金沢美術工芸大学卒業後、株式会社電通に入社。アートディレクターとして活躍後、シンガタ株式会社を経て、2012年に株式会社Hotchkissを設立。企業のブランディングに加え、デザインの力で地域社会の活性化や人材育成にも尽力している。2021年からは、クリエイティブな思考を鍛錬する「Schola-hotchkiss」を主宰。2023年より京都芸術大学大学院コミュニケーションデザイン領域特任教授を務める。グッドデザイン賞の審査委員(2017〜2019年度、2022年度、2023年度)を歴任するなど、国内外で多数の受賞歴を持つ。

主な著書に『アートディレクターの型。デザインを伝わるものにする30のルール』(誠文堂新光社)、『安西水丸さん、デザインを教えてください!安西水丸装幀作品研究会』(Hotchkiss)がある。 -

法人事務局長・准教授

内堀 愛恵

専門:共創(Co-Innovation)、医療政策、ヘルスデータサイエンス、ウェルビーイング、産業衛生(働く人の健康)

担当科目:地域共創入門(医療・健康・福祉)、地域共創応用(医療・健康・福祉)、地域共創入門(医療・健康・福祉)、共創入門、共創設計、共創実践、先端共創演習

マッキンゼーアンドカンパニーでのコンサルティング経験、福岡都市圏の戦略立案やスタートアップ支援の経験を有する。マッキンゼーアンドカンパニーでは、様々な企業の戦略立案や組織変革に携わる。福岡地域戦略協議会では、地域戦略の立案や海外都市連携等を担当。また、フリーランスとして、海外スタートアップの日本進出や、大学発ベンチャーの事業化等をサポート。現在所属する慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室では、ヘルスデータサイエンス、働く人や女性の健康、ウェルビーイングなどの研究に取り組む。また、自治体や企業との共同研究や、NPOのアドバイザーなど、実践的なプロジェクトも数多く担当する。

-

准教授

杉本 あおい

専門:共創(Co-Innovation)、海洋社会科学、環境社会学、文化人類学、地域研究

担当科目:ソーシャルキャピタル入門、地域共創入門(環境社会)、地域共創応用(環境社会)、地域共創実践(環境社会)、共創入門、共創設計、共創実践、共創・ボンディングシップ、先端共創演習

東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程修了後、水産研究・教育機構研究員を経て、2024年度より慶應大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科特任准教授、同大学観想研究センター構成員を務める。

人・海・コミュニティの幸福な相互関係を探索する科学者であり実践者として、地域コミュニティを中心に据えた研究活動を行う。アカデミズム、アーティスト、デザイナーら多様な主体との協働を推進し、海洋・水産科学の枠組みを拡げることに尽力。日本やアジアのアニミズム的世界観を環境保全政策に反映する研究が評価され、国内外で多数の受賞歴を持つ。2019年からは飛騨市で産官学民連携プロジェクト「未来のコミュニティ研究室」を推進し、CoIU始動後は、同研究室と連携した地域コミュニティ主体型のイノベーション加速を目指す。 -

准教授

須子 善彦

専門:共創(Co-Innovation)、リーダーシップ, アントレプレナーシップ, 教育工学, マイプロジェクト

担当科目:情報リテラシー入門、データリテラシー入門、データサイエンス入門、データサイエンス概論、ビジネスサイエンス入門、ビジネスサイエンス応用、リーダーシップ入門、リーダーシップ応用、リーダーシップ実践、共創入門、共創設計、共創実践、ボンディングシップ導入、地域共創・ボンディングシップ

10代からプログラミングに触れ、慶應義塾大学在学中に情報技術やコミュニティ、リーダーシップに関心を深める。2000年頃にSNSの原型を発明し、ITベンチャーBeat Communicationを創業。2005年にはIPA未踏ソフトウェア創造事業で「天才プログラマ・スーパークリエータ」に認定。2011年にマイプロジェクト株式会社を創業。「誰もがわたしを肯定でき、よりよく生きることを支えあえる社会」を目指し、慶應SFC発の学びのメソッド「マイプロジェクト」の研究開発と普及啓発に取り組んでいる。2010年に慶應義塾大学大学院で博士(政策・メディア)を取得。2013年よりビジネス・ブレークスルー大学経営学部専任講師、2016年同准教授。2015年NPOブラストビート理事、2024年武蔵野大学アントレプレナーシップ研究所客員研究員も務める。

-

准教授

平田 麻莉

専門:共創(Co-Innovation)、パブリックリレーションズ、世論形成・アドボカシー、キャリア開発

担当科目:戦略的広報、地域共創演習慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)在学中に、PR会社ビルコムの創業期に参画。ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院への交換留学を経て、慶應義塾大学大学院経営管理研究科を修了。2017年には、全員が複業で活動する非営利団体フリーランス協会を設立。慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任助教、株式会社アークレブ取締役/共同創業者も務める。広報や事業づくりという分野を軸として、壮大なフィールドワークと称してさまざまな挑戦を繰り返しながら、実践で得た知見を構造化、体系化していくことに意義と面白さを感じ、非営利団体、株式会社、個人会社、大学と、組織の枠を超えて活動するパラレルワーカーとして、広報や事業づくりを軸に多様な挑戦を続けている。

パワーママプロジェクト「ワーママ・オブ・ザ・イヤー2015」、日経WOMAN「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2020」受賞。 -

准教授

水谷 衣里

専門:共創(Co-Innovation)、戦略的フィランソロピー、ソーシャルファイナンス、インパクト投資、CSR/CSV、NPO/NGO、ソーシャルベンチャー

担当科目:ソーシャルセクター、ソーシャルファイナンス、共創入門、共創設計、共創実践、地域共創演習

三菱UFJリサーチ&コンサルティングにて、民間公益活動の基盤強化や企業の社会貢献活動の推進に関する政策立案、コンサルティングに従事。2017年に独立し、株式会社風とつばさを創業。独立後も、引き続きソーシャルセクターの資金還流や、ソーシャルベンチャーの経営支援、実践者・支援者の創出・育成等に幅広く取り組んでいる。またソーシャルイノベーション、ソーシャルアントレプレナーシップ等に関する教育・研究にも従事。各種執筆や講演、コーディネーションを通じて、当該分野への知的貢献を続ける。

株式会社風とつばさ 代表取締役、(公社)チャンス・フォー・チルドレン 理事、(一財)世田谷コミュニティ財団 理事、(公財)日本非営利組織評価センター 評議員、英治出版株式会社 取締役、スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー・ジャパン(SSIR-J)編集アドバイザーほか。 -

准教授

横尾 俊成

専門:共創(Co-Innovation)、社会運動、政策過程、ダイバーシティ、デジタル民主主義、地方創生

担当科目:ダイバーシティ入門、地域共創入門(ダイバーシティ)、地域共創応用(ダイバーシティ)、地域共創実践(ダイバーシティ)、共創入門、共創設計、共創実践、共創・ボンディングシップ、先端共創演習神奈川県横浜市生まれ。早稲田大学人間科学部、同大学院人間科学研究科を修了後、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科後期博士課程を修了し、博士(政策・メディア)を取得。株式会社博報堂、認定NPO法人グリーンバード代表、東京都港区議会議員(3期)を経て、現在は株式会社まちのプロデューサーズ代表取締役を務めている。慶應義塾大学SFC研究所上席所員も兼任。専門は社会運動、地方自治、政策革新、ダイバーシティなどで、「デジタル×地方創生」をテーマに活動している。第6回・第10回マニフェスト大賞を受賞。主な著書に『「社会を変える」のはじめかた』、『〈マイノリティ〉の政策実現戦略』、『18歳からの選択』(共著)、『デジタル権威主義』(共著)などがある。

-

講師

関 治之

専門:共創(Co-Innovation)情報工学、シビックテック、コミュニティデザイン

担当科目:ビジネスプラン入門、ビジネスプラン応用、ビジネスプラン実践、共創入門、共創設計、共創実践、情報リテラシー入門、地域共創演習

「自由で楽しい社会参加」を国民全員に届けることを目指す共創エンジニア。組織の枠を超えた協働環境を創り出すことで、企業や行政のオープンイノベーションを支援し、自身でも複数の会社を経営している。2011年の東日本大震災直後には、情報収集サイト「sinsai.info」を立ち上げ、災害時のクライシスマッピングの先駆者として活動。2013年には、官民連携やシビックテックの普及・推進を目的とする一般社団法人コード・フォー・ジャパンを設立。現在は、HackCamp代表取締役社長やGeorepublic Japan CEO、デジタル庁シニアエキスパート、神戸市チーフ・イノベーション・オフィサーなど、複数の企業や自治体で行政アドバイザーを務めている。

-

講師

浜中 裕之

専門:共創(Co-Innovation)、インターンシップ、コーディネート、創業支援、人材マネジメント

担当科目:共創入門、共創設計、共創実践、地域共創・ボンディングシップ、地域共創設計

北海道留萌市生まれ。北海学園大学経済学部在学中に、新規事業やテストマーケティングに特化した長期実践型インターンシップのコーディネートを開始。在学中にNPO法人北海道エンブリッジを設立し、地域と若者の挑戦機会を創出している。2018年には、高校生・大学生向けの創業支援プログラムmocteco(モクテコ)を開始し、参加者が自身の興味や関心を活かして起業に挑戦できるようサポート。活動が評価され、2018年には中小企業庁の「創業気運醸成賞」を受賞。慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究科前期博士課程を修了。「誰もが志と誇りをもって楽しく挑戦できる社会」をつくるため、活動を続けている。

-

特任教授

伊藤 淳司

専門:ボンディングシップ

愛知県名古屋市生まれ、広島市育ち。早稲田大学教育学部卒。1997年からETIC.に参画し、日本初の長期実践型インターンシップ「アントレプレナー・インターンシップ・プログラム(EIP)」の立ち上げに携わる。コーディネーターとして、1000社以上の新規事業立ち上げや組織コンサルティングに携わる。2004年から「若者×経営者×地域=挑戦が生まれる日本」を目指す「チャレコミ」プロジェクトに参画、現在も全国の地域・セクターでコーディネーター育成を担当。社会起業家予備軍の成長支援、行政・地方自治体との起業支援事業も推進。早稲田大学MBA取得。専門は起業家型人材の思考・行動特性に関する研究。立教大学・横浜国立大学の非常勤講師、一般社団法人地域・人材共創機構理事。

-

特任教授

白石 章二

専門:国際共創

大学卒業後、米系戦略コンサルティング会社ベイン・アンド・カンパニーで20年勤務。東京、サンフランシスコ、ミュンヘン、ソウルの事務所で、自動車、エネルギーなど幅広い業界での戦略コンサルティングに従事。後半10年はパートナーとしてクライアントの新事業・イノベーション戦略を支援。2008年自ら戦略コンサルティング会社を起業、複数の事業会社マネジメントを歴任。2014年からPwCコンサルティング合同会社戦略コンサルティングチーム自動車エネルギー製造業担当パートナーを経て、2018年1月ヤマハ発動機入社。新事業開発とベンチャー投資を担当。2019年ヤマハ発動機株式会社フェローに就任。カリフォルニア大学バークレー校MBA。

-

特任准教授

仲埜 公平

専門:地域脱炭素、地域再エネ、地域政策

国際基督教大学卒業後、2006年環境省入省。カーボン・オフセットやJ-VER制度の設計等に従事。2010年に北海道下川町役場へ転職。環境未来都市、SDGs未来都市など地域政策形成とモデル事業を複数手掛ける。2018年に一般社団法人集落自立化支援センターを設立し、小規模自治体の地域課題解決を実働支援を続けている。2020年からは株式会社エスプールブルードットグリーン取締役社長としてサステナビリティ経営にかかわるコンサルティング事業も展開。

-

特任教授

村田 信之

専門:公共経営、リーダーシップ

長崎県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業、大学院公共経営研究科修了。田原総一朗スタッフ、早稲田大学客員准教授として「たくましい知性を鍛える」(大隈塾)を20年間担当。立教大学兼任講師、京都芸術大学客員教授、内閣官房専門調査官、ジャーナリスト田原総一朗スタッフなども歴任。2023年より釜石市市議会議員を務める。

-

客員教授

石山 恒貴

専門:人的資源管理、組織行動論

一橋大学社会学部卒業、産業能率大学大学院修士課程修了、法政大学大学院博士後期課程修了、博士(政策学)。NEC、GE、米系ライフサイエンス会社を経て、現職。日本キャリアデザイン学会副会長、人材育成学会常任理事、Asia Pacific Business Review(Taylor & Francis) Regional Editor、日本女性学習財団理事、フリーランス協会アドバイザリーボードなど

主な著書:『定年前と定年後の働き方』光文社、『カゴメの人事改革』(共著)中央経済社、『越境学習入門』(共著)日本能率協会マネジメントセンター、『日本企業のタレントマネジメント』中央経済など

主な受賞:日本の人事部「HRアワード」書籍部門最優秀賞、経営行動科学学会優秀研究賞(JAASアワード)、人材育成学会論文賞など -

客員教授

小林 潔司

専門:土木計画、地域都市計画、社会システム、経営工学

京都大学大学院工学研究科修士課程修了。工学博士。京都大学助手、鳥取大学助教授、教授、京都大学教授を経て、現職。第106代土木学会会長、米国土木学会副編集委員長、応用地域学会会長、グローバルビジネス学会理事長、京都大学経営管理大学院院長、IIASA, OECD, WHO, WB研究員等を歴任。現在、内閣官房国土強靭化推進会議議長、国土交通省社会資本整備審議会会長代理、同計画部会会長、同交通政策審議会臨時委員、日本学術会議連携会員、日本アセットマネジメント協会会長、関西空港調査会会長、Regional Science Association Internationalアジア・太平洋地域代表フェロー、日本工学会フェロー等に従事。

-

客員教授

畑山 満則

専門:防災情報、災害対応

京都大学 防災研究所 教授。1996年大阪大学大学院基礎工学研究科物理系専攻制御工学分野博士前期課程修了。1996年(株)日立システムテクノロジー入社。日立中央研究所にて、時空間地理情報システムの開発と防災応用に関する研究・開発に従事。2000年東京工業大学大学院総合理工学研究科知能システム科学専攻にて博士後期課程修了。工学博士取得。2002年京都大学防災研究所総合防災研究部門自然・社会環境防災研究分野助手、助教授、准教授を経て現職。

地理情報システムをはじめとする情報技術を用いた災害対応システム、レスキュー活動支援システム、災害リスクコミュニケーションシステムの研究開発に取り組んでいる。阪神・淡路大震災、中越地震、東日本大震災などで、主に行政における災害対応業務の情報化支援活動を行っている。

高校生へのメッセージ

みなさんがこれから進む道は、まだ誰も歩いたことのない未来につながっています。CoIUは、その未来を自ら切り拓きたいと願う人が集まり、仲間と共に挑戦できる場所です。正解のない問いに向き合うのは簡単ではありませんが、失敗も大切な学びとなり、新しい可能性を生み出します。みなさん一人ひとりの挑戦を全力で応援し、共に考え、共に未来を創っていきたいと思います。自分の想いを信じ、一歩を踏み出してください。CoIUでお会いできることを楽しみにしています。

副学長・共創学部長・教授 髙木 朗義

高校生へのメッセージ

最大の特徴である「ボンディングシップ」の展開に注力します。本学が掲げる「共創(Co-Innovation)」は、これからの日本の未来を拓く武器になるでしょう。大学は知識を学ぶだけの場ではなく、自分を試し、仲間や地域と一緒に未来をつくることができる機会になります。新しい挑戦に踏み出す勇気を持ち、失敗を恐れず、共に学び合いましょう。

事務局長・教授 今永典秀

高校生へのメッセージ

Co-Innovationの体現にとってもっとも基盤となる要素は、「共に存在することを認め合う(共存在の相互承認)」の受容と考えています。ただ、それを自然に振舞えるようになるには、共存在の相互承認とは何か、なぜ必要なのかというロジック(理論)を習得し、実践し、そして、その成果を互いが検証し合う(対話)ことを繰り返し行うことが欠かせません。

高校生の皆さん、コー・イノベーション大学の学びはまさにこのサイクルの実践です。ぜひこれを体感し、大学の学びの醍醐味を味わってみてください。その先に、これまでとは違う、世界観が見えてくると思います。

教授 池田啓実

高校生へのメッセージ

教育とは、人の可能性を広げるための手段です。大学時代の出会いや経験によって、キャリアや人生の選択肢は何倍にもなりますし、CoIUはそうした機会がゴロゴロと転がっている大学です。そんな環境を活かして自分の手で自分の人生を切り拓いていきたいと考える高校生に、たくさん会いたいと思っています。

教授 国保祥子

高校生へのメッセージ

「たくさん挑戦して、たくさん失敗して、たくさん学んで、一度しかない自分の人生を味わいきりましょう」

教授 齊藤弘久

高校生へのメッセージ

人生の中で大学でしか経験できない、CoIU(コー・アイユー)でしか学べない唯一無二の共創体験とその時間を一緒に共有しながら、一生の宝物を創っていきましょう。

教授 牧村 和彦

高校生へのメッセージ

「考え続けよう。動き続けよう。ぶつかり合おう。泣こう。笑おう。」

教授 水口 克夫

高校生へのメッセージ

私自身、高校生の時は、何を学びたいのか決めるのに悩んでいました。大学では、教養学部から法学部に進学し、国際政治を学びました。その後、ビジネスを経験してみたいと思い、経営コンサルタントとして、様々な業界や企業のプロジェクトに従事しました。その中で、特にヘルスケア分野に興味を持ち、現在は医学を学んでいます。自分ならではの視点をもって問いを立てること、また、課題を解決する力を身につけていくことが重要であると感じています。分野横断で、企業や地域など様々な人と協力をしながら、専門力も高めていくような学びが一緒にできたらと思っています。お会いできることを楽しみにしています。

法人事務局長・准教授 内堀 愛恵

高校生へのメッセージ

地域の人びとと泥臭くかかわりながら自然の叡智を共に学び、地球の未来を共につくる仲間になりましょう。

准教授 杉本 あおい

高校生へのメッセージ

ありのままを認め、支え合い、背中を押し合う。そんな仲間やコミュニティは、わたし達に幸せと可能性を与えてくれます。安心して心の鎧を脱ぎ、弱さをもさらけ出せる仲間。あなたの存在自体を祝福してくれる仲間に、CoIUでは出会えることでしょう。一生の宝になる、経験とつながりを。あなたと出逢えることを楽しみにしています。

准教授 須子 善彦

高校生へのメッセージ

1期生!なんてワクワクする響きでしょう。私も大学生の頃、母校の1期生の話を聞くたびにちょっぴり羨ましいような憧れの気持ちを抱いたものです。

皆さんが入学するのは、まさにこれからゼロイチで始まる大学の創業フェーズです。充実した4年間を過ごしてもらうためのカリキュラムやキャリア支援体制は万全に準備していますが、サークルやイベント、そして「CoIUらしさ」ともいえるカルチャーは、1期生の皆さんと我々教員が一体となって作り上げていくことになります。意欲ある皆さんとご一緒できることを楽しみにしています!

准教授 平田 麻莉

高校生へのメッセージ

CoIUは、挑戦する人を、全力で応援する大学です。皆さん自身が歩むべき道を、沢山の人との出会いや切磋琢磨の中から見つけて下さい。私自身も、そのための応援は惜しみません。

准教授 水谷 衣里

高校生へのメッセージ

CoIUの建学の精神は「共に文明を問い、 未来を共創する」です。授業は机の上だけでなく、地域や社会の現場に飛び出し、行政・企業・NPO・大学など多様な人と協働しながら進めていきます。社会課題の解消に挑む中で、自分の関心や強みを見つけ、未来をつくる力を育てることができます。少しでも「社会を良くしたい」という思いがあるなら、ぜひ一緒に新しい挑戦を始めましょう。

准教授 横尾 俊成

高校生へのメッセージ

大学では、人から与えられた課題ではなく、自分自身が突き詰めたいことや、夢中になれること、心が動くことを見つけてほしいと思います。理論と対話、実践をいったりきたりすることで、きっと社会に対する解像度が上がるとともに、自分の得意なことが見つかると思います。楽しみながら学んでいきましょう。

講師 関 治之

高校生へのメッセージ

CoIUでは、ボンディングシップなどの実践的な活動が際立って見えることも多いと思います。ですが、高校時代に取り組んできた勉強や、その延長で行っていく研究もとても大切にしたいと考えています。

学んだ理論を実践に結びつけ、対話を通じてさらに理解を深める―そんな「実践」「理論」「対話」の3つを楽しみながら、一緒に取り組んでいけたら嬉しいです。

講師 浜中 裕之

高校生へのメッセージ

特任教授 伊藤 淳司

高校生へのメッセージ

特任教授 白石 章二

高校生へのメッセージ

特任准教授 仲埜 公平

高校生へのメッセージ

特任教授 村田 信之

高校生へのメッセージ

客員教授 石山 恒貴

高校生へのメッセージ

客員教授 小林 潔司

高校生へのメッセージ

客員教授 畑山 満則